九六式軽機関銃ができるまで②

この項は新企画です。KTWの製造過程を皆さんに公開します。ヤスリ1本からスタートしたKTWの製品作りですが、20年以上経った今でも似たようなものです。これを見てメーカーになろうという方が1人でも現れれば幸いです。

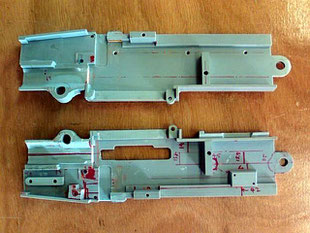

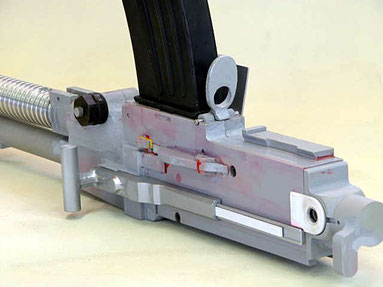

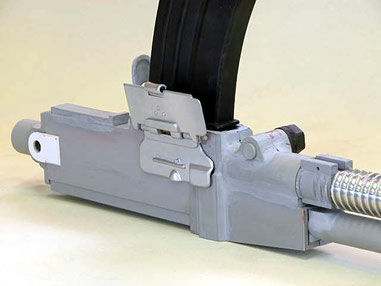

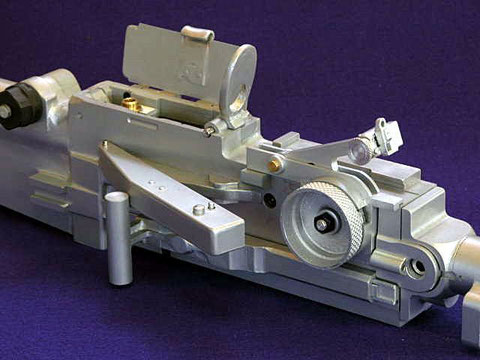

レシーバー左側面。チャージングハンドル部はメタル製になり、スライドします。蹴子(エジェクター)はダミーですが、カバー(これから造る)はレシーバー左右結合ボルト3つのうちのひとつを隠す役目をします。残り2つのボルトは中央下部と銃身止めのボルトナットです。なお、この銃身止めは実際に銃身を止めていますが、ボルトナット式は九六式の後期型です。初期型はワンタッチ脱着のレバーハンドル式でした。しかし強度に問題が起き、このボルトナットに改良されたと言われています。リアサイトは今苦労して造っています。

レシーバー右側面。弾倉室蓋と蹴出口蓋があるだけで、さっぱりしています。この2つのパーツはキャストのメタル製になります。両者共スプリングがあり、それぞれテンションがかかっています。弾倉室蓋は開いた状態でテンションフリーで、閉める際にテンションがかかります。蹴出口蓋は初期の九六式では閉鎖状態がテンションフリーで、射撃時、排莢のたびに薬莢が蓋を押して開く方式でした。さすがにこれには問題があったようで、後期型はスプリングを逆にし、発射時に開きっぱなしにしました。なお、KTWはこれだけは前期型でいきます。閉まっている蓋を開けてホップ調整します。 9月6日

マガジンです。M16系の多弾数マガジンをいくつかつぶし、曲げたり伸ばしたりして九六式マガジンに移植しました。当初シングルカアラムで考えていましたが、これだと70発ぐらいが限度なためダブルにして120連にしました。これをマスターにして、プラキャストで量産成型します。マガジンは2個付属させる予定です。

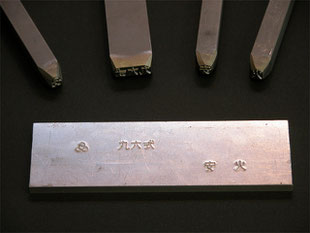

8月23日に紹介したダミーマガジンを、以前採寸等の取材でお世話になった旭川の北鎮記念館にシューティング・サプライさんを通して届けてもらったところ、ていねいな礼状と写真(左)が送られてきました。九九式軽機ですがうまく付き、何の違和感もなく展示ケースに収まっています。実物マガジンはまず手に入らないそうで、レプリカでもそっくりなので大変喜んでいただきました。でもこの九九式、どう見ても九六式にしか見えませんが、ちゃんと九九式の刻印がありました。いろいろなタイプがあったようです。9月16日

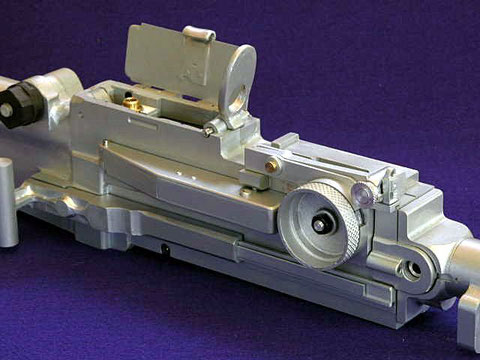

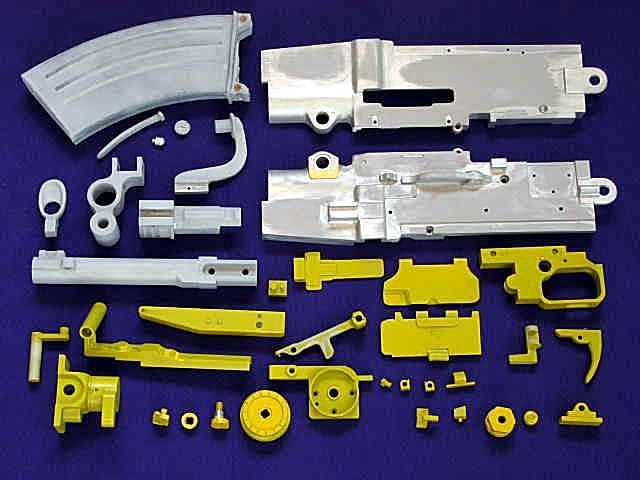

二脚、床尾板、アンダーレシーバーが今、鉄鋳物で量産のための砂型用金型製作中で、上の写真はそれ以外のマスターです。下の黄色パーツはホワイトメタル製になり金型は使いません。上の灰色パーツはマガジン以外、鉄とアルミ製になり砂型用の金型を造ります。マガジンはウレタン樹脂製で、金型は使いません。さて、鋳造品のマスターがすべてそろい、削り出し加工品の全図面も完成し、次に量産にかかるわけですが、ここまでは個人でもできます。しかし次の段階からは個人では出来ない世界に入ります。KTWの場合、ほとんどのパーツをそれぞれの分野のプロに外注します。これからはその過程を紹介していきましょう。

9月24日

マガジンはまた変更が出ました。樹脂製から鉄板プレス製になったのです。近くの腕のイイ板金屋さんがガンバってくれて、プレスと溶接の組み合わせで感動の逸品に仕上げました。実物と同じ製法です。ただ、予定外のプレスの型代で上がったコストを抑えるため、弾倉容量は58連に落ちました。これで九六式は外観の全パーツが金属製になったということでこのことは勘弁してもらいましょう。マガジンは2つ付属します。 11月7日

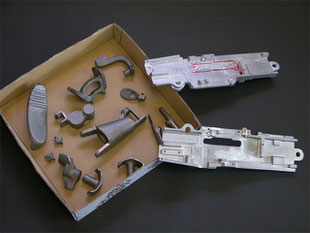

外注さんの引き物パーツがすべて上がってきました。板金屋さんのプレスのマガジンも完納しました。本日、アルマイト処理の終わったアウターバレルの組み立てが完了したところです。マズル部は逆ネジが切ってあり消炎器がつけられ、また、銃口蓋の取り付け溝も切ってあります。ただ、これらのパーツは今回は付属しません。 11月28日

有限会社ケー・ティ-・ダブリュ

〒025-0004 岩手県花巻市葛9-256

TEL : 0198-26-4442

FAX : 0198-26-4416

*電話でのお問い合わせはお受けしておりません。

*ユーザーサポートからお願いいたします。

営業時間

平 日 9:00~12:00 13:00~18:00

昼 休 12:00~13:00

定休日 土日祝祭日

ホームページ記録

H15.12月公開、H17.7.15ver.2移行。

H20.11月、http://ktw-co.gonna.jp/に移転。

R1.10月、https://www.ktw-co.com/に移転。